カテゴリー: 令和7年度 各種研修会

12月12日(金)授業力向上研修会(ステップアップ研修⑧)

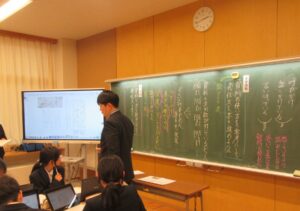

今年度8回目のステップアップ研修は、中学校3年生・技術科の授業を参観しました。

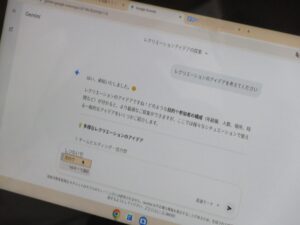

生徒にとって身近な技術となった生成AIの適切な活用について学ぶ授業の一環として、ハルシネーションの傾向を捉えるという内容でした。

教師が作成した”生成AIの作成した旅行プラン””生成AIの作成したレポート”等を、班で協力してファクトチェックを行い、その結果を受けて、ハルシネーションがどのようなときに起きやすいのか、という傾向を話し合いました。

協議会では、児童生徒が生成AIをどのように学んでいくようにすればよいか、という点が話題になりました。

また、学習形態や教材の適切な分量、板書の在り方等について、活発に意見交換がなされました。

指導助言者からは、生徒同士の共有・共感がある協働的な学びの場を設定することで、生徒が自分たちで学び取ったと感じられる主体的な学びにつながるとご教示いただきました。

教師として、新たな技術について指導していくために、知識等を身に付け、教材等を開発・工夫していく必要性と、どの教科でも共通した授業づくりの大切さについて、改めて学ぶことのできた研修会となりました。

12月9日(火)授業力向上研修会(ステップアップ研修⑦)

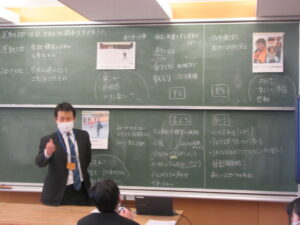

今年度7回目のステップアップ研修は、中学校1年生保健体育科の授業を参観しました。

運動やスポーツとの多様な関わり方について、「する」「見る」「支える」「知る」の4つの視点で具体的に考えるという内容でした。

生徒は、自分の生活経験を基に具体的な関わり方を次々に発表していました。

協議会では、ワークシートの活用、身近な人のスポーツとの関わり方の例示場面、発表形式が話題の中心となりました。校種や教科を超えた参加者からは、様々なアイディアや具体的提案等の意見が活発に出されました。

指導助言者からは、授業での指導技術や目標と振り返りの対応、展開部での生徒の活動等、明日からの授業づくりにつながる示唆に富んだ助言をいただきました。

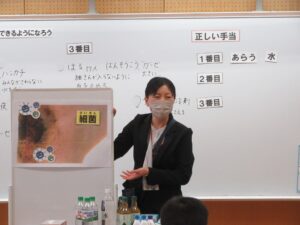

12月2日(火)授業力向上研修会(ステップアップ研修⑥)

今年度6回目のステップアップ研修を開催しました。

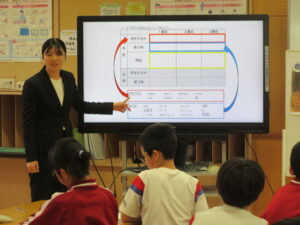

今回は小学校5年生の体育科(保健領域)「けがの防止」について、担任と養護教諭がティームティーチングで行う授業を参観しました。

擦り傷の手当てについて、養護教諭から専門的な視点を交えた適切な方法の指導を受けた後、児童は怪我に見立てたシールを自分の体に貼り付けて、手当てを実際に行ってみるという体験的な活動のある授業でした。

協議会では、児童の意見の取り上げ方等について、提案や意見交換がなされました。

指導助言者からは、

・専門家による指導から学んだことを、すぐに実践できる場を用意したことで、学びが身に付いていく様子が見られたこと

・自分の実生活を基に考えたり振り返ったりしている様子があったこと

等、子供の姿から手立ての有効性を価値付けていただきました。

11月28日(金)外国語教育小中連携研修会②

第2回の外国語教育小中連携研修会を行いました。

今回は校区ごとの小中のグループ内で、実際の授業の様子を紹介し合ったり、「読むこと」「書くこと」等の領域ごとに、付けたい力や指導のポイント等について話し合ったりしました。

実際に使用しているワークシートや児童生徒の作品等を見せ、具体的な授業の様子について紹介し合うことで、共通している点や指導方法の違いについて小中間の理解を図りました。

講師の西部教育事務所指導主事の先生からは、特に「読むこと」「書くこと」について参考となる実践事例動画を見ながら、助言をいただきました。

これまでの授業を見直し、小中接続の視点をもった授業改善の意識が高まる研修会になりました。

11月27日(木)特別支援教育コーディネーター研修会③

今年度最終回となる第3回の特別支援教育コーディネーター研修会を行いました。

講師としてお招きした となみ総合支援学校特別支援教育コーディネーターの先生からは、義務教育修了後の進路や総合支援学校高等部の学びの様子についてお話しいただきました。

また、市特別支援教育コーディネーターリーダーが、特別支援教育コーディネーターのファシリテーターとしての役割について、県での研修会の伝達講習を行いました。

後半は、各校における校内委員会や支援会議について、そのもち方や特別支援教育コーディネーターのマネジメントについてグループ協議を行いました。また、個別の教育支援計画を連携のツールとして活用できるように、保護者との面談のタイミングや方法について情報交換を行いました。グループ協議については、西部教育事務所の小中学校巡回指導員の先生から助言をいただきました。

次年度に向けての見通しをもつことのできる研修会になりました。

11月18日(火)授業力向上研修会(教師力向上研修⑥)

教師力向上研修会も第6回を迎えました。

今回は、福野小学校が会場でした。

前半は、小学2年生 生活科「さかみちころころ」の導入場面の動画を見ながら、教師の発問と児童の反応について考えました。

後半は、小学6年生 理科「ものの燃え方と空気」の実践例から、導入時の教師の仕掛けについて考えました。

グループで考える場面では、事例の導入場面のどこがポイントであるかなどについて、校種や学校の異なるメンバーと意見を交換し、考えを深めました。

どのような教科であっても、子供が主体的に学んでいけるようにするには、その導入の発問や単元との出会わせ方の工夫が大切であることに気付くことのできる研修会になりました。

次回は、今年度最終回です。1月27日(火)井波中学校で開催予定です。

11月11日(火)授業力向上研修会(ステップアップ研修⑤)

10月30日(木)第2回「こどもの権利」に係る道徳科授業

「南砺市こどもの権利条例」の理念に基づき、市内の児童生徒が「こどもの権利」について学び、考える機会となるよう、昨年度から2年間かけて、南砺市独自の道徳科資料を作成しています。

1学期に行った授業に対していただいたご意見等を基に、よりねらいに迫れるように授業の流れや発問、資料等を見直しました。

今回は、井波小学校の2,3,5年生と城端中学校の1年生のクラスで、「こどもの権利」について考える道徳科の授業を、資料の作成メンバーでもある富山国際大学 子ども育成学部長 三原 茂 先生が行いました。

子供たちは、積極的に手を挙げて自分の意見を発表したり、自分のこれまでの生活を振り返りながら考えたりしていました。また、「こどもの権利」に触れることで、自分のこれからの在り方や周りの人との接し方についても考えを深めていました。

授業の様子は、市内の教員も教室内やオンラインで参観することができ、「こどもの権利」について子供が実態に応じて子供自身が考えていく授業の在り方、資料作成について学ぶ研修の機会となりました。

令和8年度からは、完成した資料を使用した「こどもの権利」に係る道徳科の授業を、市内の対象学年のカリキュラムに取り入れていく予定です。今回の授業を手がかりに、完成に向けて資料の見直しをさらに進めていきます。

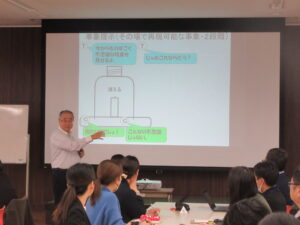

10月2日(木)授業力向上研修会(教師力向上研修⑤)

第5回の教師力向上研修を実施しました。(会場 南砺市役所)

今回も、市や校種の垣根を超えた先生方に、ご参加いただきました。

講師の松本教育長からは、2年生の生活科「ふなのりシンドバッド」の実践を基に、「単元構想」についてお話しいただきました。

前回の「『単元』で学ぶことの意味」に引き続き、今回は「単元をつくるときに大切なことは何か」を中心に、「単元計画」と「単元構想」の違いや単元導入時のポイントについて教えていただきました。

また、子供がわくわくしながらダイナミックに活動してほしいという教師の願いを出発点に「ふなのりシンドバッド」を構想していく過程を、資料とともに具体的にお話しいただいたことで、教師が立ち止まって考える点や、困難を乗り越えるアイディア等を、追体験しながら考えることができました。そして、教師自身が単元づくりを楽しむことの大切さも感じることができました。

子供がわくわくしながら学ぶ単元を構想し、実践するためには、緻密な計画や準備がどれだけ大切なことであるかに気付くことのできる研修会となりました。